昭和の高度成長期に建てられた大量のマンションが、建替えや売却など、根本的な再生を必要とする時期を迎えています。

2023年末時点の分譲マンションのストック数704万戸のうち、現在の耐震基準以前(旧耐震基準)のマンションは約103万戸ありますが、これまでの建替えの実績は2024年4月末時点で297件(約2.4万戸)しかありません。

そして、築40年以上の高経年マンションは今後急拡大することが見込まれており、20年後には現在の約3.4倍にあたる約464万戸が築40年以上のマンションとなります。

全国の分譲マンションストック数(国土交通省のHP)

マンション建替え件数(国土交通省のHP)

築40年以上のマンションストック数の推移(国土交通省のHP)

マンションの再生(建替えや敷地売却)には、以下のような項目について検討し、実施までには複雑な工程と時間が必要になります。お早めに専門家であるコンサルタントにご相談ください。

マンションの寿命について

建物の寿命は、「鉄筋コンクリートの寿命」と想像する人も多いでしょう。しかし、実際には、耐震不足への不安や、維持するための修繕費用が著しく増加したり、建物の基本的な(変更しにくい)仕様が、今ではニーズが無い(低い)こと等の複合的な要因で建替えの決断に至るケースがほとんどです。

劣化(老い)の3要素

-

物理的劣化

建物倒壊のリスクのあるコンクリートの劣化や設備機器等の配管の腐食など。近隣住民への影響も。

【例】ひび割れ、剥がれ等

-

機能的劣化

機能が劣り価値が減少する。最新の設備やデザインのより優れたものにとって代わられる。

【例】給排水設備、玄関扉等

-

社会的劣化

バリアフリーなど現代のニーズに対応てきていない。

【例】エントランスの階段にスロープがない等

これらの劣化の他にも、区分所有者の高齢化が進み、役員の成り手がいなくなり、管理運営が継続できなくなることも、大きな要因のひとつになります。

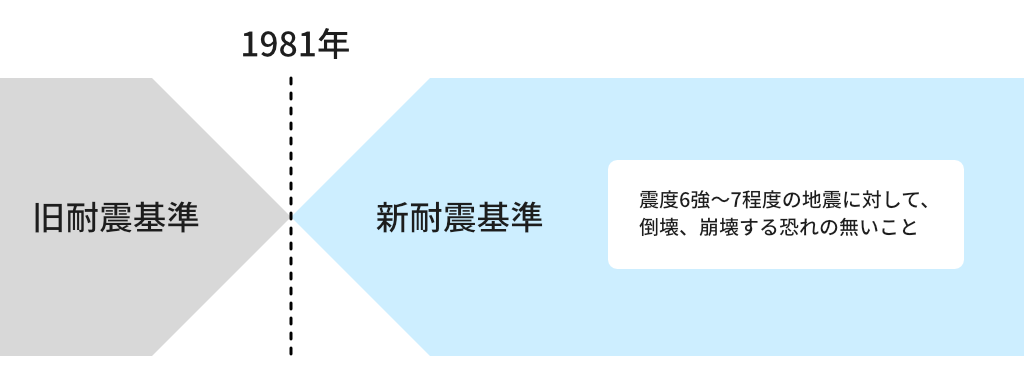

耐震性能が建替えの理由となる

1981年に建築基準法が改正され、耐震基準が大幅に見直されました。その後に発生した大地震による被害状況から、旧耐震基準の建物と新耐震基準の建物を比べると倒壊リスクの差が非常に大きいことがわかっています。

旧耐震基準の時代に建てられたマンションは、将来の大地震に備えて耐震補強工事を実施して維持を続けるか、建替えするかを選択をすることになります。耐震補強工事は、補助金が出たとしても、区分所有者の負担金が大きい場合は、その他の劣化状況も勘案して建替えを選択するケースが多くなります。

大規模修繕工事の費用と難易度の増加

1981年に建築基準法が改正され、耐震基準が大幅に見直されました。その後に発生した大地震による被害状況から、旧耐震基準の建物と新耐震基準の建物を比べると倒壊リスクの差が非常に大きいことがわかっています。

一定の周期で実施する大規模修繕工事は、築後40年近くなると修繕項目が増え、工事費は増大してきます。

また、2008年に国土交通省が長期修繕計画標準様式を公表する以前は、修繕積立金の考え方が正しく普及しておらず、修繕積立金の大幅な値上げなどの合意形成が難しい場合もあります。

1960~70年代築のマンションは、スラブ下配管や埋込配管など、構造的に修繕が事実上困難あるいは、修繕コストが高額となる建物も多くあります。

建替えの決断

以上のような、今後の維持修繕コストを始め、様々な問題が将来にわたって続くこと、将来の管理組合に、建替え事業に取り組める体力はあるか、建替える場合の2度の引越しや負担金、そして実施後の快適性、資産価値の向上への期待等を総合的に勘案して建替えの決断に至るケースが多くあります。

建替えるマンションの平均築年数

これまで円滑化法による建替えをしたマンションの築年数の平均は、約45年です(マンション再生協議会HP「建替え事例」より算出)が、その9割超は旧耐震基準時代の建築なので、耐震不足が建替えの主要因だったと仮定すると、これからは建替えるマンションの築年数は伸びていくことが予想されます。

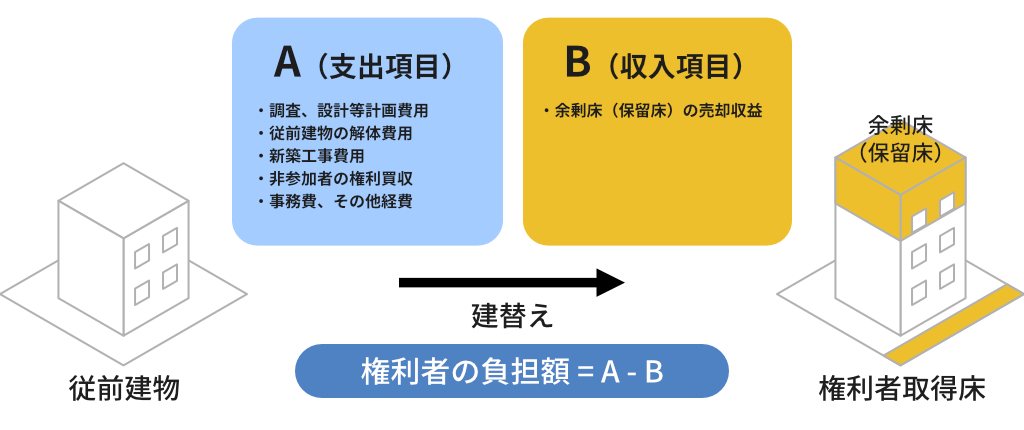

建替えの負担金について

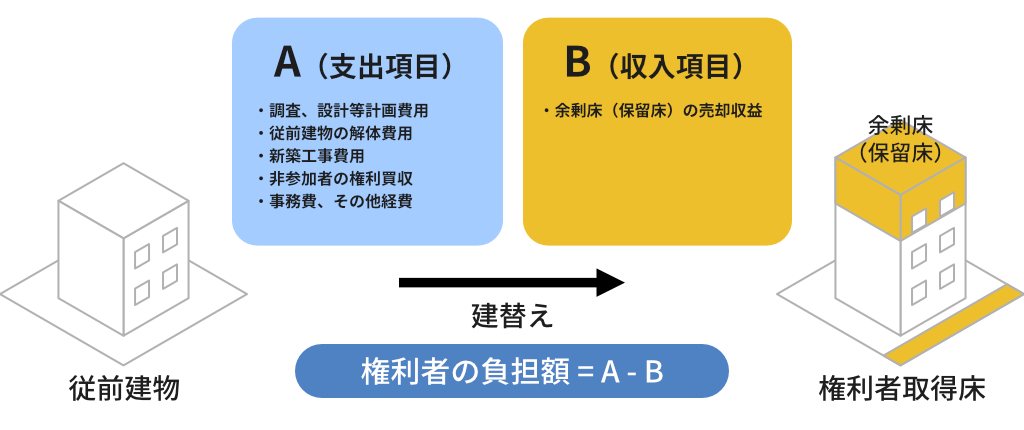

建替える為に必要な建設費などのコストから、建替え後に容積率アップなどにより増えた床面積の売却収入を引いたものが、権利者の負担額になります。

マンション建替え事業の基本収支

実際には「余剰床(保留床)」が十分とれないことも多く、その場合は、個々の負担額を抑えるために、もともと所有している面積よりも小さな床面積の部屋に変換できるようにする、といった調整をします。

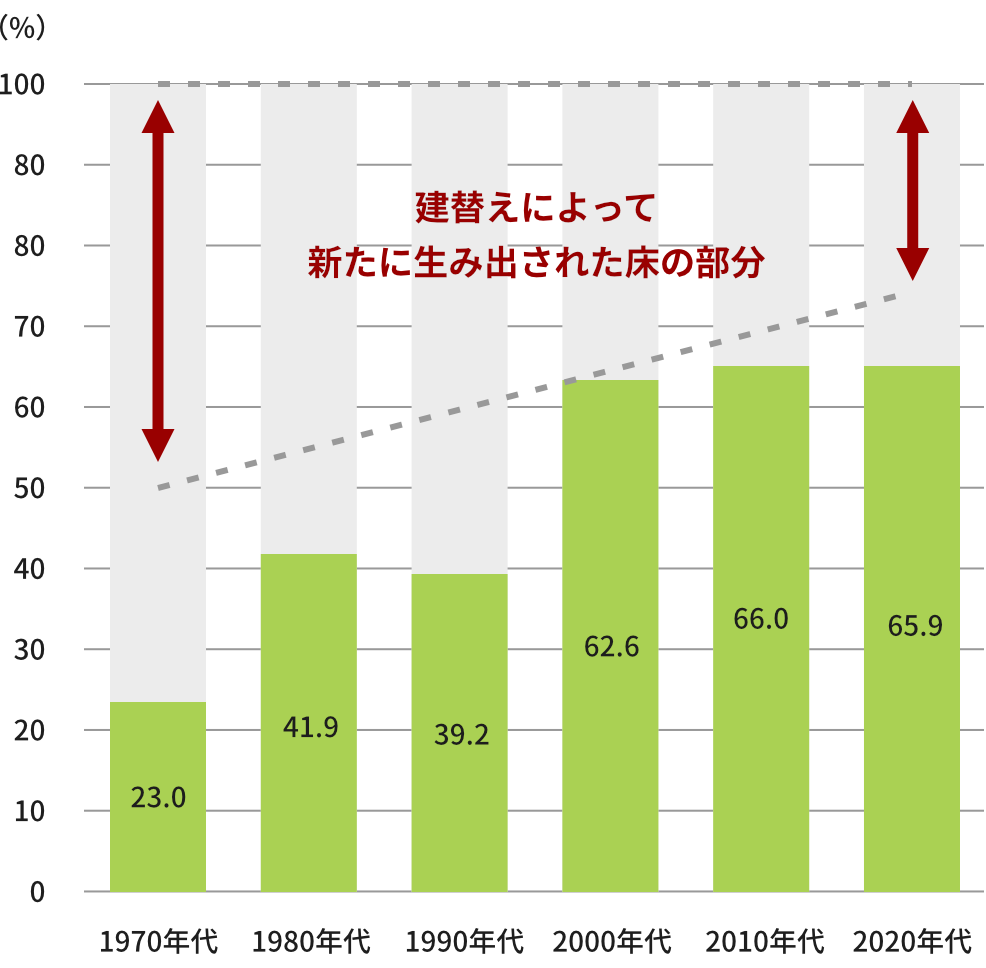

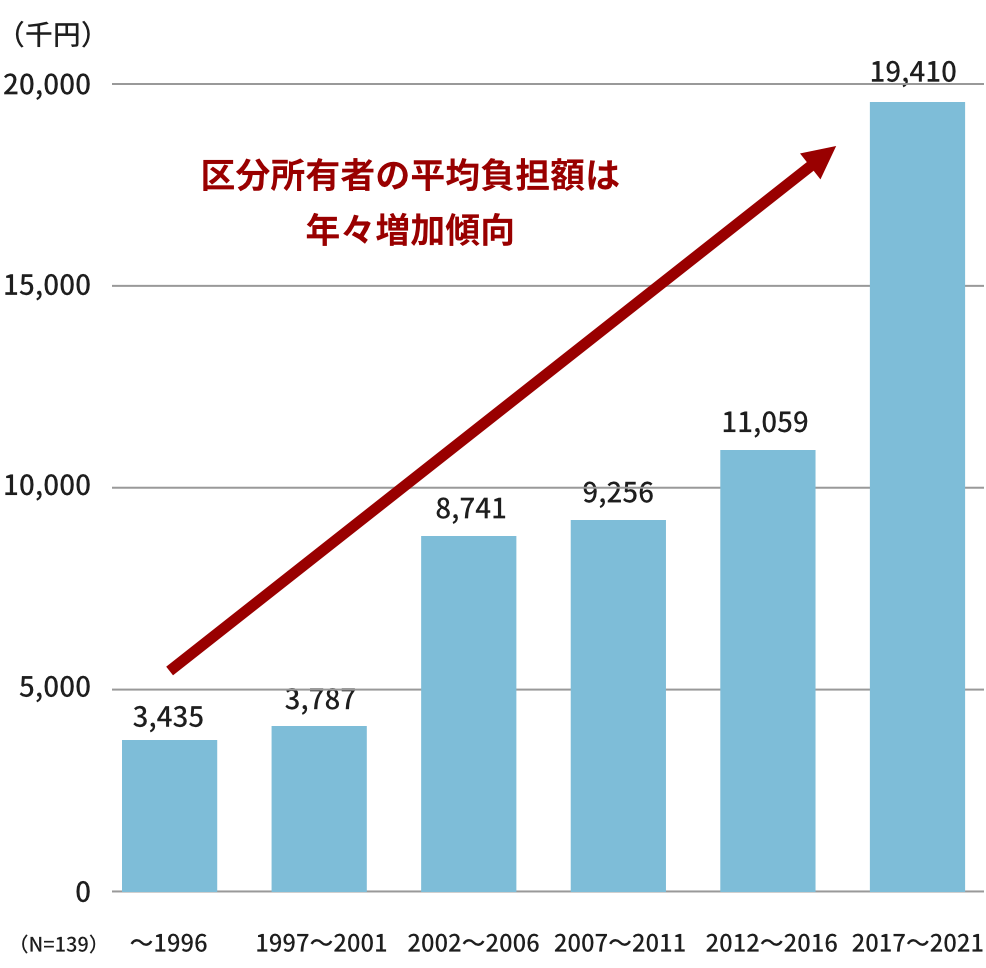

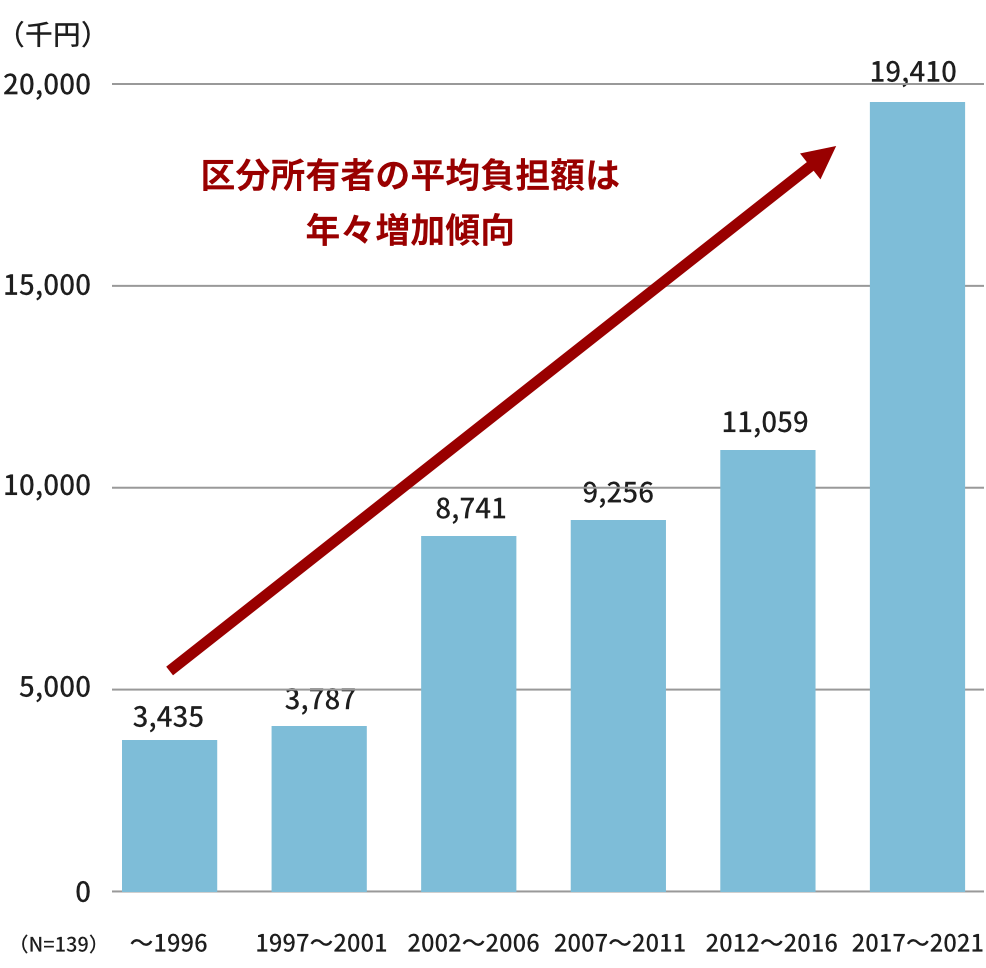

これまでの負担金の推移

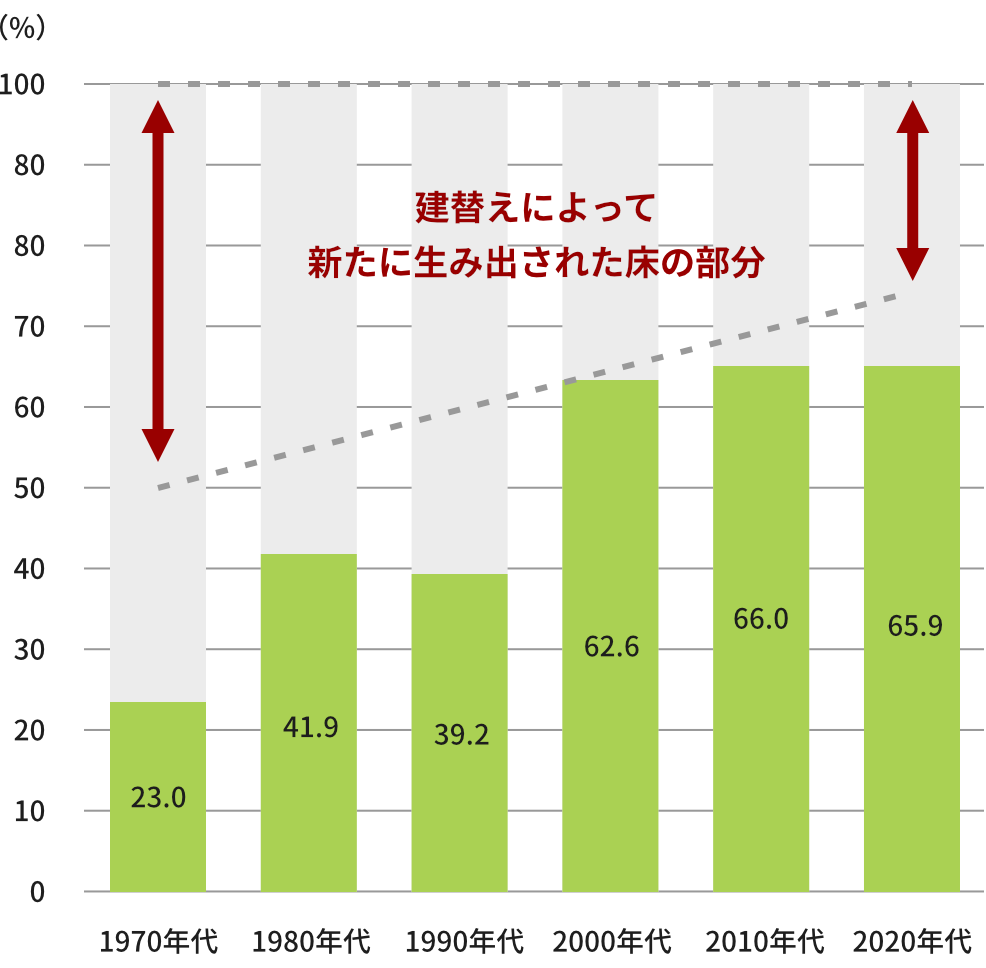

近年の建替えにおいては、建替え後に、建物全体として余剰床(保留床)が減少傾向にあり、区分所有者の負担額は増加傾向にあります。

-

マンション建替事業の実施年代別

建替後の利用容積率に対する建替前の利用容積率

【出典】国土交通省が把握している建替事例等をもとに作成

【出典】国土交通省が把握している建替事例等をもとに作成

-

マンション建替事業の実施年代別

区分所有者の平均負担額

【出典】平成28年度マンションの再生手法及び合意形成に係る調査(2016年まで)国土交通省が把握している建替事例等をもとに作成(2017年以降)

【出典】平成28年度マンションの再生手法及び合意形成に係る調査(2016年まで)国土交通省が把握している建替事例等をもとに作成(2017年以降)

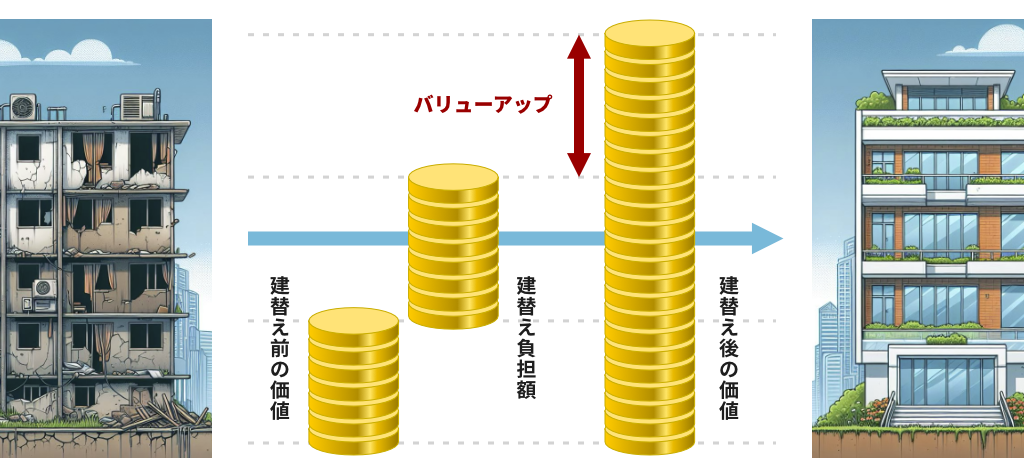

建替えによる資産価値の上昇

都心部の物件などで、負担が高額となっても建替えがうまくいくケースがあります。建替えた後の価値(新築としての市場価格)の上昇幅が大きい場合は、建替えの負担額が高額となっても合意形成が円滑に進みやすくなります。

※過去事例を基にした傾向であり、個々の各種条件により異なります。

実績・事例紹介

当社では継続してマンション建替え等のコンサルティングを行っており、特に小規模なマンション、余剰床(保留床)の少ないマンションの建替えにも積極的に取り組んでいます。また、政府の補助採択を受け、「コーポラティブ方式を応用した小規模マンションの建替え手法」や「マンション敷地売却制度の応用」について、手法(スキーム)開発と構築を行う事業を行っています。