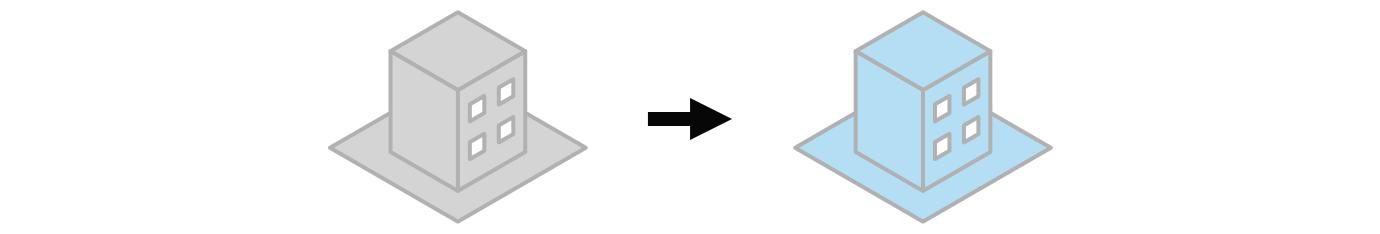

マンション建替えの手法

マンション建替えには、以下の方法があります。

- 区分所有法の建替え決議をし、マンション建替え円滑化法を活用しない場合

- A.区分所有法の建替え決議をし、マンション建替え円滑化法を活用しない場合

B.マンション建替え円滑化法を活用する場合

- その他、全員合意若しくは建替え決議後、媒体となる団体を設立して進めるなど。

建替え手法の特徴

| 手法・方法 |

特徴 |

1.区分所有者全員の

合意で行う場合 |

区分所有者の全員合意による建替え。自主建替え、等価交換方式などがある。 |

2.区分所有法の建替え

決議を行う場合 |

区分所有者及び議決権の4/5以上の多数決で建替え決議 |

| |

A.マンション建替え

円滑化法を利用しない場合 |

デベロッパーなど事業者が事業を進める等価交換方式が主流。建替え実施計画は建替え参加者の全員合意で行う。 |

B.マンション建替え

円滑化法を利用する場合 |

区分所有法に基づく建替え決議後、同法に基づく法人格を有する

マンション建替組合を設立し権利変換手続きを行う。 |

| 3.その他 |

・円滑化法によらない中間法人を設立して実施する。(SPC、LLC、LLPなど)

・民事信託方式

・市街地再開発事業として行う など |

※更に、4/5以上の決議で、区分所有権を解消し、マンション敷地を売却することが可能になる手法が平成26年の建替え法の改正で可能になりました。

当社では、このマンション敷地売却(区分所有関係の解消)について、先駆けて研究を行っており、複数の管理組合より相談を受けています。

国土交通省:マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正について

マンション敷地売却制度(区分所有関係の解消制度)

我が国のマンションのストックのうち旧耐震基準により建設されたもの(約104万戸)の多くが耐震性不足と考えられ、耐震性不足のマンションの耐震化の促進が大きな課題となっています。また、建替えが成功した事例の殆どが容積の余剰(建替えると床面積が増える)があり、デベロッパー等の協力を得て経済的に有利に進められるものです。一旦区分所有関係を解消し敷地を売却できる制度を作ることにより、これまで合意が得にくかったマンション管理組合においても選択肢が広がることになります。

敷地売却制度と容積率の緩和について

- 耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の4/5以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う決議ができることとなる。

- 決議されたマンション(敷地)を買い受けようとする者は、決議前に、当該マンションに係る買受計画を作成し、都道府県知事等の認定を受けることができ、決議で定める買受人は、この認定を受けた者でなければならない。

- 決議合意者は、決議合意者等の3/4以上の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマンション及びその敷地の売却を行う組合(敷地売却組合)を設立できることとなる。

- 組合は、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できる(売渡請求)。

- 都道府県知事等の認可を受けた分配金取得計画で定める権利消滅期日に、マンション及びその敷地利用権は組合に帰属し、当該マンション及びその敷地利用権に係る借家権及び担保権は消滅する。

- 組合は、権利消滅期日までに、決議に合意した区分所有者に分配金を支払うとともに、借家権者に対して補償金を支払う。

-

耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンション等で、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することとする(総合設計制度の活用緩和)。

制度改正の要旨

| |

一般のマンション |

耐震性不足のマンション |

| 改修 |

・区分所有法による改修

⇒3/4以上の賛成 |

・耐震改修促進法による改修

⇒過半数の賛成、容積率等の緩和特例

※H25改正で可能に |

| 建替え |

・区分所有法による建替え(個別売却)

・マンション建替法による建替え(権利変換)

⇒4/5以上の賛成 |

・マンション敷地売却制度の創設

⇒4/5以上の賛成

・容積率の緩和特例 ※平成26年の改正 |

敷地売却

(区分所有関係の解消) |

民法原則に基づき全員同意が必要 |

この制度には、耐震性不足の認定、マンション敷地売却組合の設立認可、分配金取得計画の決定・認可、といった、各種認可や売渡請求など、様々な専門的な手続きが必要になります。

これらの手続きや合意形成において、公平、公正な立場のコンサルタント、アドバイザーは重要な役割を担うこととなります。

2025年度区分所有法改正について

区分所有法とその関連法の大幅な改正案が国会で審議され、2025年5月に可決されました。ほとんどの改正は2026年4月から施行されます。今回の大幅改正は、どんな目的があって、マンションの建替えや敷地売却が、これからどのように変わるのかについて解説します。

改正の背景

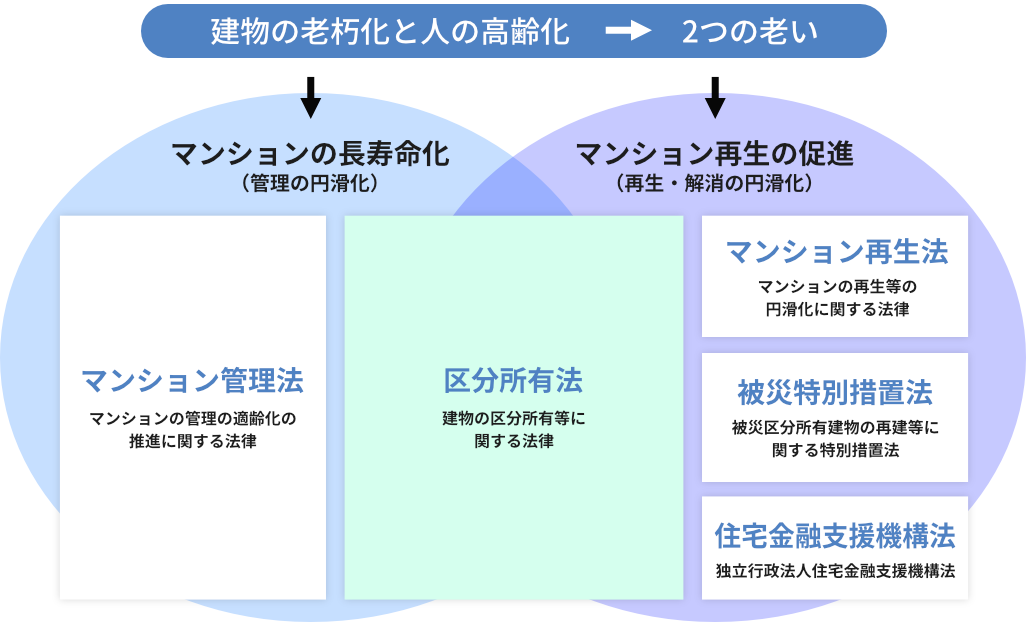

今、日本の分譲マンションでおきている様々な問題は、「2つの老い」というテーマに集約されます。

建物・設備の老い(老朽化)と、そこに住む区分所有者の老い(高齢化)が、建物の維持管理を難しくしており、維持管理をあきらめて建替えや敷地売却を選択しようとしても、手続きや適用条件などの壁に阻まれてしまうこともめずらしくありません。

そこで、今回の改正は、「マンションの長寿命化を助ける管理の円滑化」と「マンションの再生を促進する再生・解消の円滑化」の二つを目的に、区分所有法と3つの関連法が改正をされます。

改正される主な項目(再生・解消の円滑化)

① 新たな再生手法の創設等【区分所有法・マンション再生法等】

- 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物取壊し等を、建替えと同様に、多数決決議(4/5※)により可能とする(※耐震性不足等の場合:3/4、政令指定災害による被災の場合:2/3)

- 上記決議に対応した事業手続等※を整備(※組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等)

- 団地内の建物の建替え、団地の一括建替えについても要件を緩和、団地内建物敷地売却の決議要件を新設

② 多様なニーズに対応した建替え等の推進【マンション再生法】

- 隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することを可能に(※容積率確保のための隣接地等の取込みに係る合意形成を促進)

- 耐震性不足等で建替え等をする場合、容積率のほか、特定行政庁の許可による高さ制限の特例

③建替え決議がされた場合の賃貸借契約の終了 【区分所有法】

- 建替え決議後に、賃貸されている専有部分の区分所有者は、専有部分の賃借人に対し、賃貸借の終了を請求することができる

- この請求があった日から6ヶ月経過することによって賃貸借契約は終了する(※但し明渡しまでに定められた基準の補償金の提供が必須)

改正される主な項目(管理の円滑化)

① 適正な管理を促す仕組みの充実【マンション管理法】

- 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組みを導入

- 管理業者が管理組合の管理者を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等につき区分所有者への事前説明を義務化

② 集会決議の円滑化【区分所有法】

- 区分所有権の処分を伴わない事項の決議は、集会出席者の多数決による。(現行:全区分所有者の多数決)

- 裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度を創設

③ マンション等に特化した財産管理制度【区分所有法・マンション管理法】

- 管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設

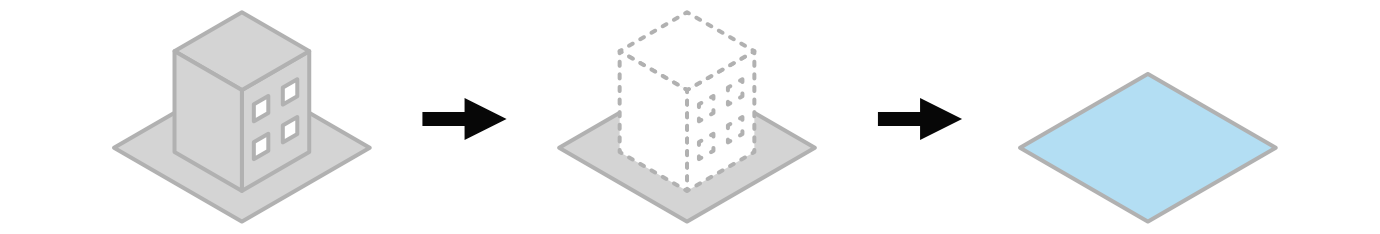

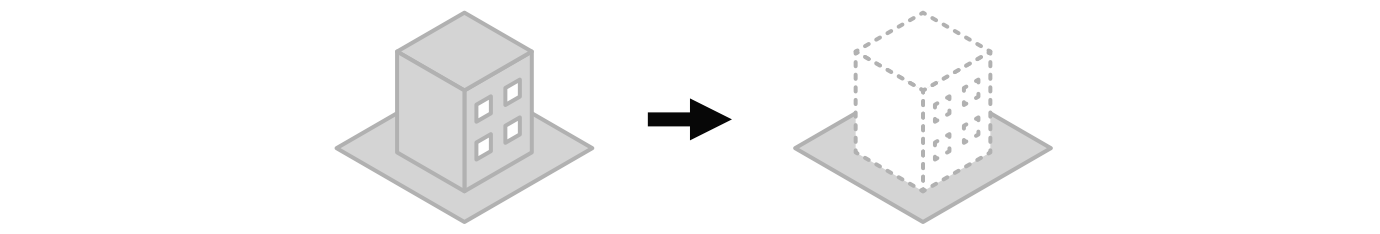

新たに追加される再生手法の創設

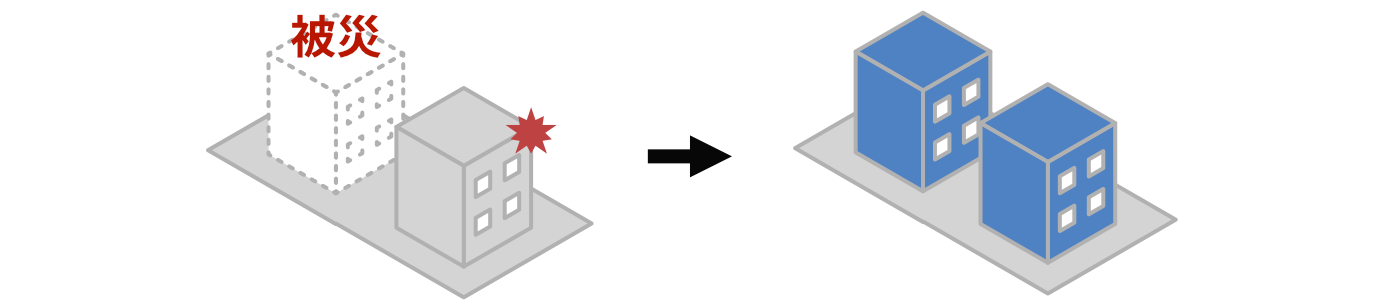

建替え

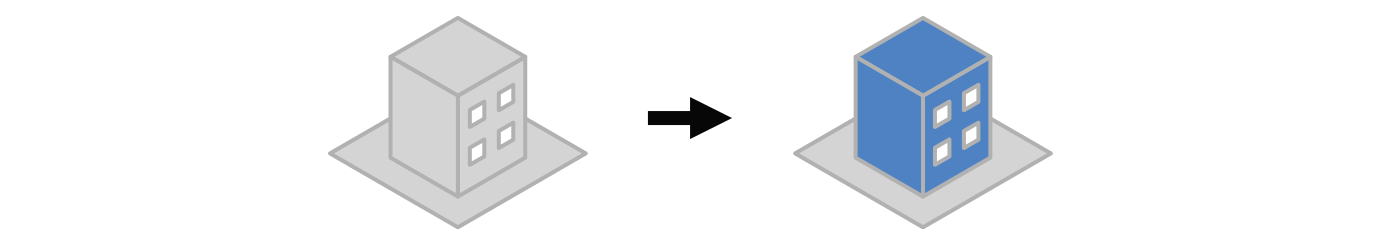

建物更新(一棟リノベ)決議:共用部分の変更及び全ての専有部分について更新

[活用例]

- 区分所有者が愛着をもって、残したいマンション

- 小規模なマンションなど通常の建替えが困難な場合

基本構造部分を残した一棟リノベーションが4/5で決議できるようになります。

再建決議:建物の全部が滅失した場合に、建物を再建

一棟建替え等決議:団地内建物が滅失した場合に、建物を再建・建替え

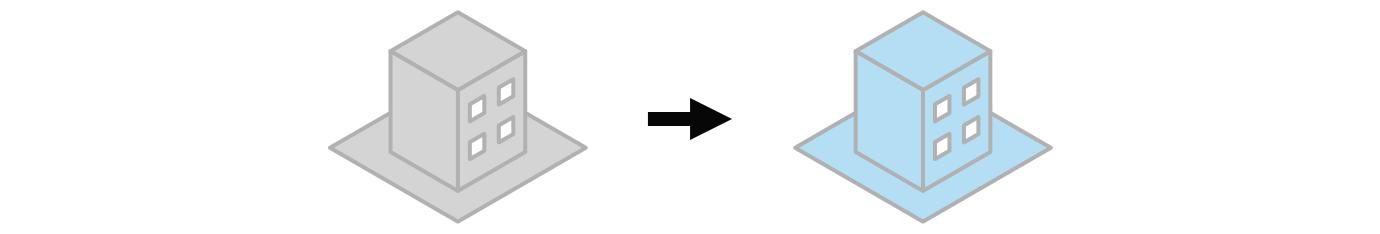

敷地売却

建物敷地売却決議:デベロッパー等に建物と敷地を一括して売却

[活用例]

- 建替えよりも売却した方が経済的条件がよい場合

- 「要除却認定」が条件ではないため、買受人が既存の建物をリノベーションして、再利用することもできる。

- マンション以外の用途の方が高い価値が想定される場合(これまでも制度としてはあったが、要件が緩和され決議が容易になる)

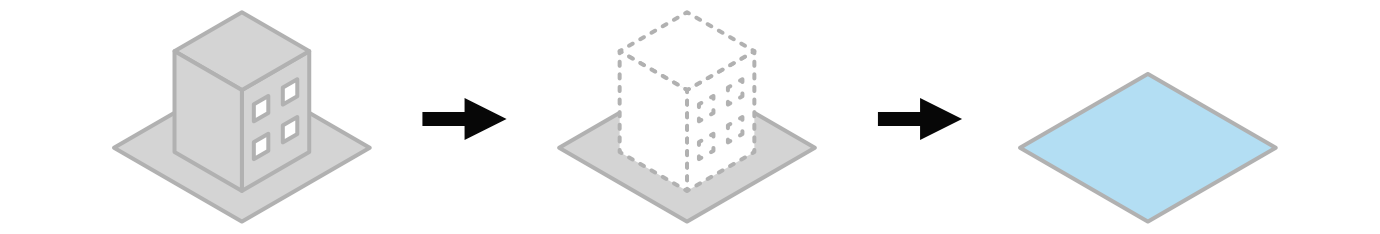

建物取壊し敷地売却決議:建物を取り壊し、デベロッパー等に敷地を売却

[活用例]

- 更地にしないと買手がつかない場合(隣接する建物との間隔が狭く、敷地測量が困難な場合や、土壌問題の懸念がある場合など)

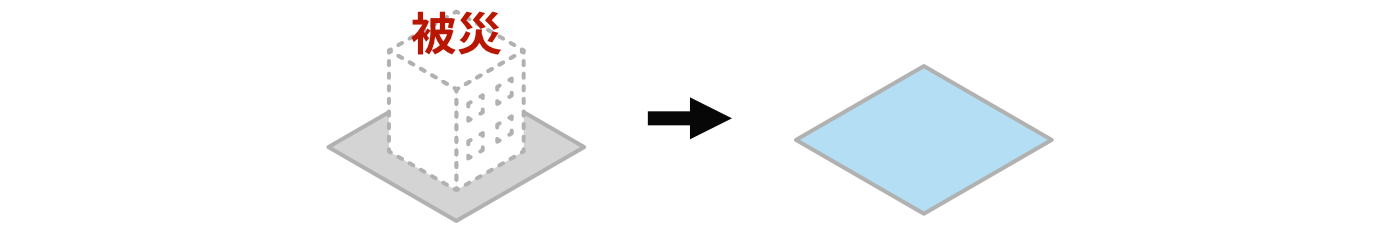

敷地売却決議:建物の全部が滅失した場合に、デベロッパー等に敷地を売却

建物敷地売却決議は、これまで耐震不足等の特定要除却認定基準のいずれかに該当することが要件でしたが、この要件がなくても4/5で決議できるようになります。

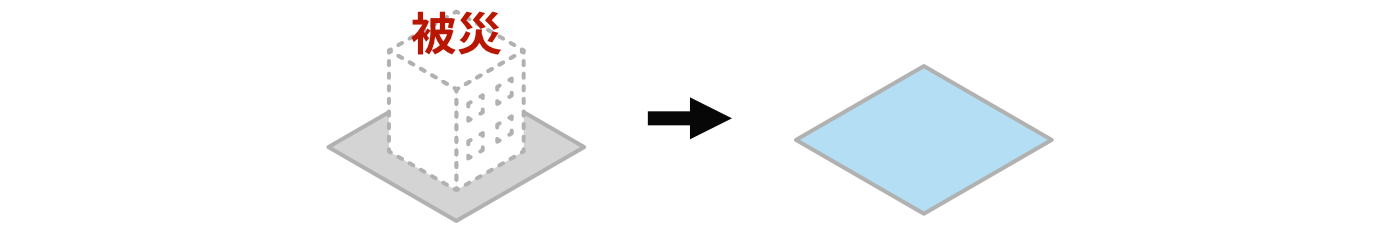

取壊し

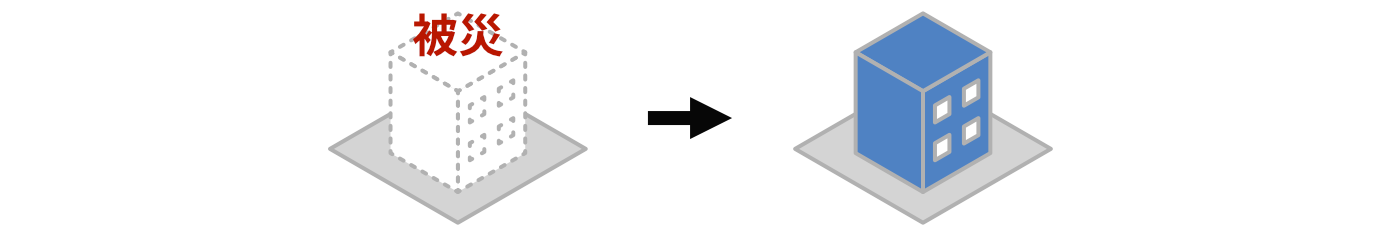

取壊し決議:建物の取壊し

[活用例]

- 被災した場合や、管理不全が進み危険な状態となっていて、早急に除却の必要がある場合

- 更地にした後の処分や利用方法が決まらない場合

「取壊し」はこれまで全員合意が必要でしたが、4/5で決議できるようになります。

※[被災]と記したものは、主にマンションが被災して滅失した際の再生手法。

敷地の課題に対する新たな再生手法

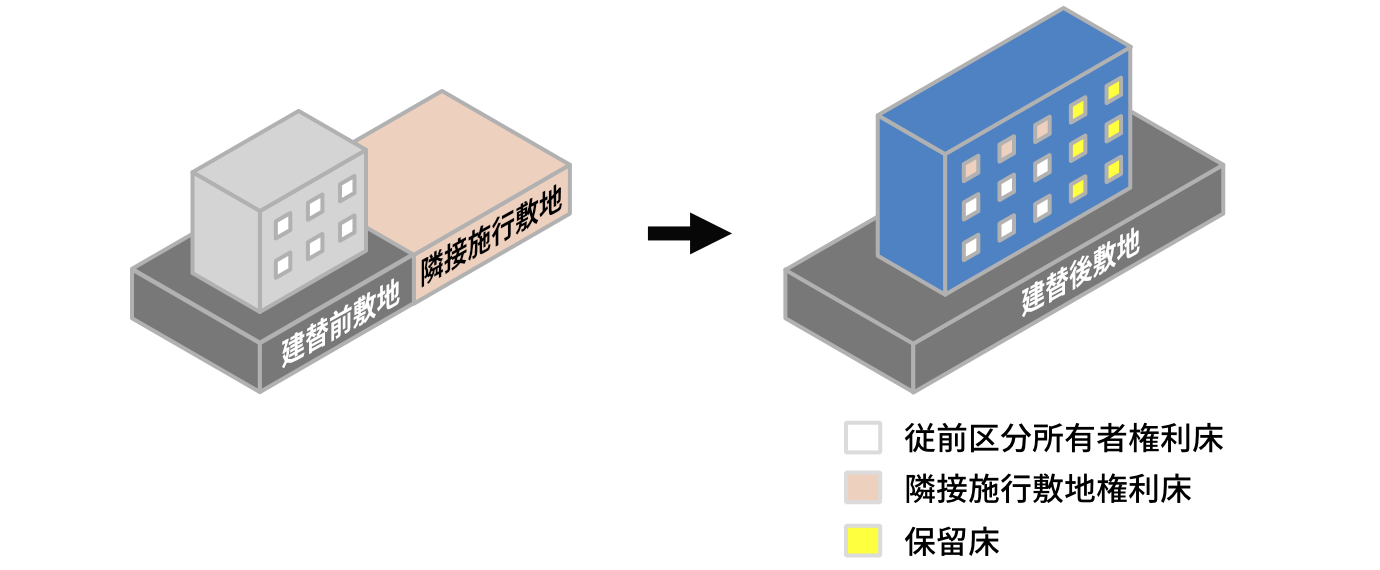

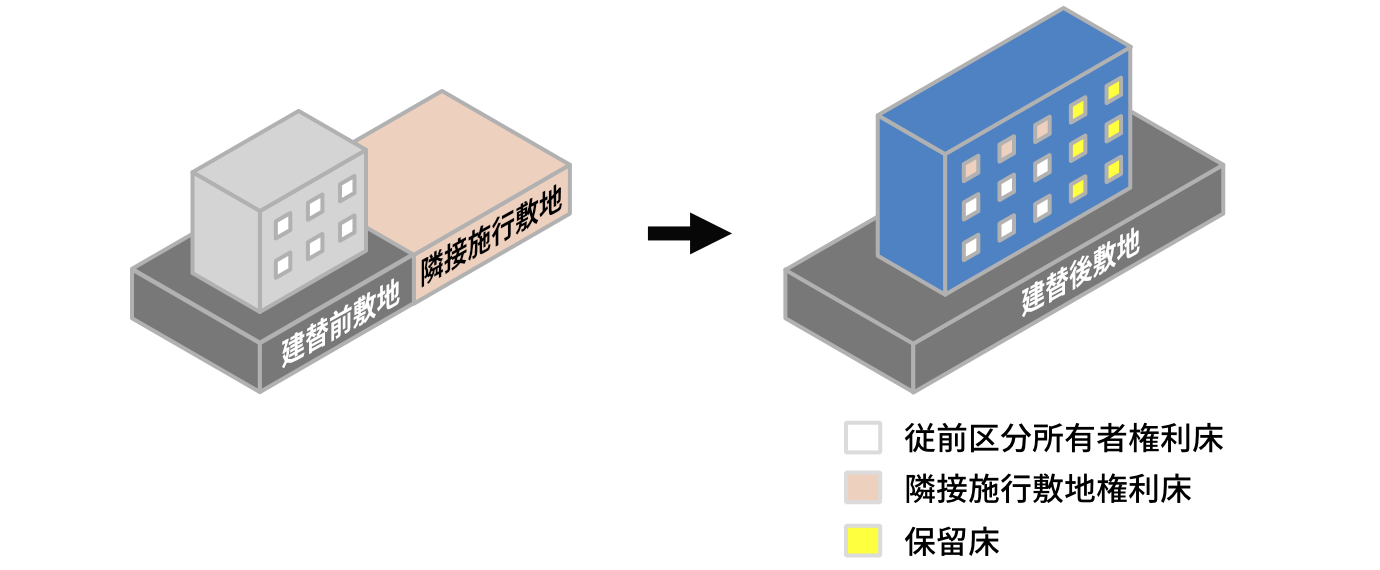

隣地施行敷地を取り込む建替え

- 建替えに際して十分な建物規模を確保できない場合に、隣接する敷地(権利者)を建替え事業に取り込むことで、事業性を向上させることができる。

- 改正後は、隣接施行敷地の権利者も、権利変換により権利床を取得することができる。

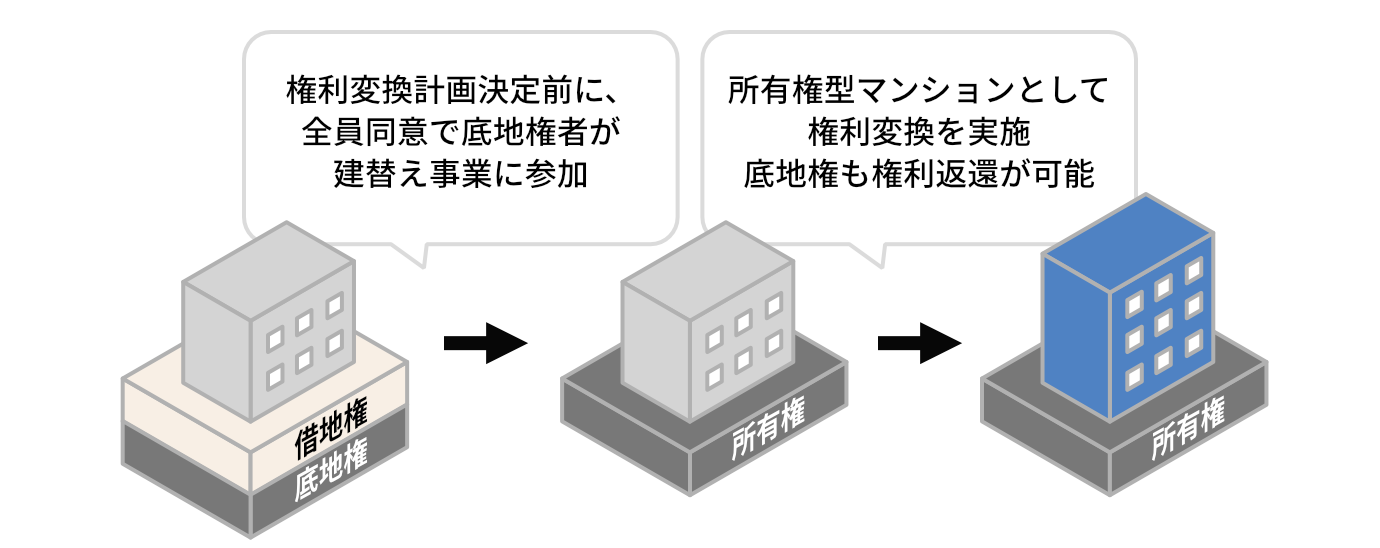

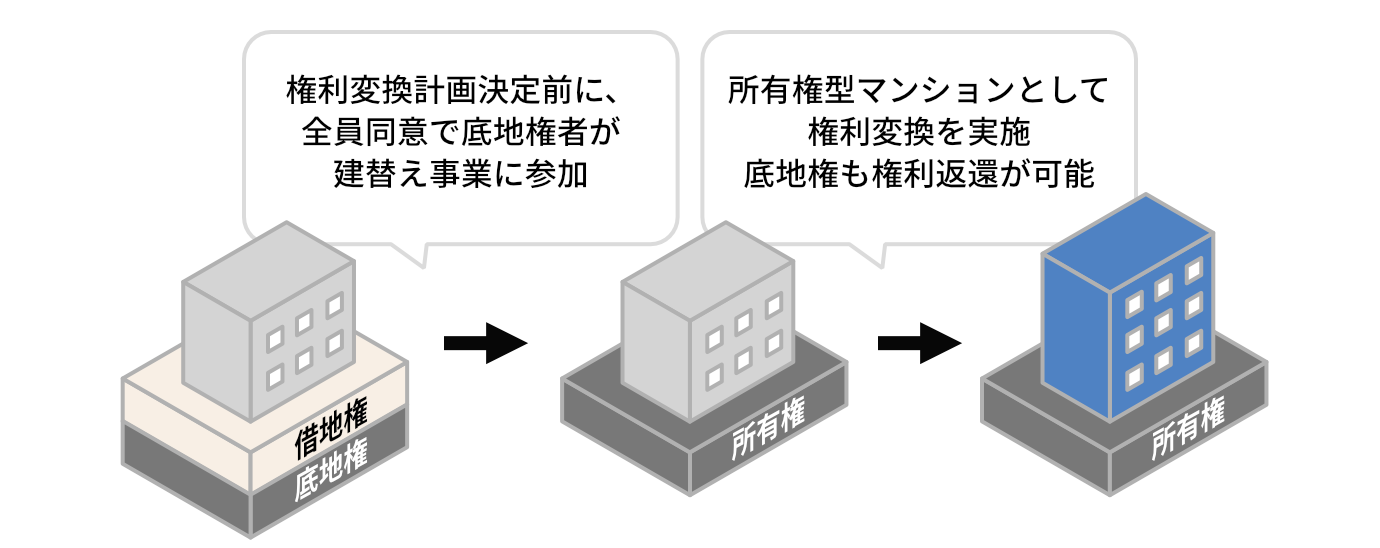

借地権マンションの建替え

- 底地権者も建替え後の所有権マンションの権利床を権利変換により取得できることで、建替え事業に参加するメリットを受けられる。

改正によって緩和される決議要件

所在等不明の区分所有者の議決権の扱い

| 改正前 |

| 集会の出席割合や決議の賛成割合を計算する際の分母に含まれ、その議決権は棄権扱いとなる |

| 改正後 |

| 裁判所が認定すれば、当該区分所有者は、集会の出席割合と決議の賛成割合の母数から除外され、集会における議決権を有しない |

区分所有権の処分を伴わない事項(管理規約の変更等)の特別決議の多数決の方法

| 改正前 |

| 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する |

| 改正後 |

|

集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する 但し、区分所有者及び議決権の過半数(※)を有するものの出席が必要

※規約でこれを上回る定数を定めることもできる

|

共用部分の変更(それに伴う専有部分の保存又は使用)の決議要件

(その形状又は効用の著しい変化を伴わないものを除く)

| 改正前 |

|

【共用部分の変更】

区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する 但し、区分所有者の定数のみ規約でその過半数まで減ずることができる

|

| 改正後 |

|

【共用部分の変更】

集会に出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上(※1)の多数で決する

- 1 規約でその過半数まで減ずることができる

但し、区分所有者及び議決権の過半数(※2)を有するものの出席が必要

- 2 規約でこれを上回る定数を定めることもできる

【共用部分の変更に伴う専有部分の保存又は使用】

集会に出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上(※3)の多数で決する

- 3 規約でその過半数まで減ずることができる

但し、区分所有者及び議決権の過半数(※4)を有するものの出席が必要

- 4 規約でこれを上回る定数を定めることもできる

【特別な事由による決議要件の緩和】

共用部分に瑕疵があった場合の瑕疵の除去に必要な変更又はバリアフリー化のための変更の場合は、上記決議要件の「4分の3」を「3分の2」に緩和する

|

建物敷地売却決議決議要件

| 改正前 |

|

特定要除却認定(※)及び買受計画の認定を受けた場合は、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決する

※①耐震性不足、②火災安全性不足、③外壁剥落のおそれのいずれかに該当する場合

|

| 改正後 |

|

(特に要件は必要なく) 区分所有者、総議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決する

|

建物更新(一棟リノベーション)の決議要件

| 改正後 |

|

区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する

|

建物取壊し敷地売却/建物取壊し決議要件

| 改正後 |

|

区分所有者及び議決権(及び敷地利用権の持分の価格)の各5分の4以上の多数で決する

|

除却等の必要性のあるマンション(※)に係る特別の措置

※①耐震性不足、②火災安全性不足、③外壁剥落のおそれ、④給排水管の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ、⑤バリアフリー基準への不適合のいずれかに該当する場合

| 改正前 |

|

【建替え決議】

区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する

容積率の特例を受けることができる

【建物敷地売却決議】

(上記①~③のいずれかに該当する場合)

区分所有者及び議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で決する

|

| 改正後 |

|

【建替え決議/建物更新決議/建物取壊し決議】

区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する

容積率又は高さ制限の特例を受けることができる(取壊し決議を除く)

【建物敷地売却決議/建物取壊し敷地売却決議】

区分所有者及び議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で決する

|

※また、被災特別措置法の改正により、政令で定める災害によって当該マンションが大規模一部滅失した場合、上表の改正後「4分の3」とある部分は「3分の2」まで緩和されます。

団地の建替え決議要件の緩和

| 改正前 |

|

【団地内の特定建物の建替え決議】

団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数と

特定建物の区分所有者及び議決権の各5分4以上の多数で決する

【団地内の建物の一括建替え決議】

団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数と

建物ごとに区分所有者と議決権の各3分の2以上の多数で決する

|

| 改正後 |

|

【団地内の特定建物の建替え決議】

集会に出席した団地建物所有者の議決権の4分の3以上の多数と(但し、区分所有者及び議決権の過半数(規約でこれを上回る定数を定めることもできる)を有するものの出席が必要)

特定建物の区分所有者及び議決権の各5分4以上の多数で決する

【団地内の建物の一括建替え決議】

団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数と建物ごとに区分所有者と議決権の各3分の1を超える反対がない場合に決する

|

※この他、団地においても建物敷地売却決議の決議要件が定められ、除却等の必要性がある建物及び政令指定災害による被災建物については、前表と同様の要件緩和が定められます。